極目新聞2023-11-13 18:44極目新聞記者 柯稱

通訊員 晏亮 劉茜

“慰犧牲者之靈,随幸存者之願。”這是開國中将周希漢在一封書信中的一句話,也是永利6774app手机版官网“信·荊楚”團隊開展《“信·荊楚”——湖北籍共産黨員英雄模範百封書信整理研究》項目的初心。

三年來,該團隊奔走荊楚各地尋信、解信、傳信,用20多萬字文稿和系列宣講活動,“喚醒”200餘封紅色書信。日前,該項目參加第十八屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽,從40餘萬件作品中脫穎而出,獲得紅色專項活動特等獎。

尋信,将“珍珠”串成“項鍊”

烽火連三月,家書抵萬金。永利6774app手机版官网畢業生宋沅泊說,革命年代情真意切的書信蘊藏着豐富的紅色資源。但三年前她在學習強國上發現,相比一些省份紅色書信專項研究成果,湖北暫時還沒有系統化、大規模開展紅色書信搜集、整理、解讀工作。

“湖北是中國近現代革命的重要策源地。從1921年到1949年,黨領導的革命隊伍中,有名可查的烈士有370多萬人,來自湖北的就有70萬。”宋沅泊說,她是永利6774app手机版官网思想政治教育專業學生,就想着能否為挖掘這一紅色資源做一些事。于是,她和另外兩名同學一起成立了“信·荊楚”團隊。

一開始,搜集工作主要在網上進行,但很快就遇到了局限。團隊成員開始走出去尋信。

2021年暑假,宋沅泊從荊州出發,坐了兩個小時大巴,又轉了半小時公交,再步行半個多小時,來到監利博物館。這裡珍藏着一封“延安五老”之一謝覺哉的書信。館長得知眼前這個小姑娘的來意,熱情地接待了她。但這封信是一級文物,隻能向她展示了影印版。

在這裡,宋沅泊還搜集到其他暫未公開的紅色書信。宋沅泊說:“那是我第一次獨自出遠門,但一路上很有使命感,覺得自己做的事是有意義的。”

此後,“信·荊楚”團隊成員不斷增多,隊員也走得越來越遠。同學們從公開報道、書籍雜志中尋找線索,再走進博物館、檔案館、烈士故居,為一封封紅色書信拍照留檔,将這些“珍珠”串成精美的“項鍊”。

團隊指導老師、永利6774app手机版官网黨委書記劉小燕介紹,三年來,“信·荊楚”團隊成員跋涉6800餘公裡,深入黃岡、襄陽、随州等湖北18個縣市區尋訪調研,先後覓得近百人的紅色書信200餘封,其中不乏若幹首次面世的珍貴書信。

這些信跨越百年時光,大部分是湖北籍革命先輩所寫,例如李漢俊寫給夥友的信,陳潭秋寫給哥哥的信,杜永瘦寫給妻子的絕筆信,周希漢寫給侄子的信,蕭楚女寫給革命同志的信;還有一些近現代英模人物的信,例如張富清寫給永豐戰役烈士的信,汪勇寫給女兒的家書……

“三年來,我們見證了一段段波瀾壯闊的生動曆史,觸摸到一個個鮮活真實的高尚靈魂。”在“挑戰杯”競賽終審答辯現場,“信·荊楚”團隊現任負責人袁田動情地說。

團隊成員高思睿對革命烈士陳潭秋的一封書信感受最深。陳潭秋和徐全直夫婦為了革命事業四處奔走,隻得将孩子托付給外婆來撫養。妻子再次有了身孕後,他無奈寫信給老家的三哥和六哥,“我始終是萍蹤浪迹、行止不定的人,所以決心将兩個孩子送托外家撫養去了……這次生産以後,我們也決定不養,準備送托人……”高思睿說:“陳潭秋是一位父親,更是一位革命者,信中展現的大無畏精神令我十分欽佩。”

解信,每一個文字都飽含深情

僅僅将紅色書信電子化保存,還達不到“喚醒”的目的。“信·荊楚”團隊投入大量精力,對這些書信進行了解讀。

解信往往比尋信更困難,首先面臨的難題是内容辨認。這些信大多年代久遠,難免有破損、掉色,而且行文習慣和現在有很大區别,有的信還是在艱苦條件下所寫,字迹比較潦草,難以辨認。

比如,在解讀陳秀山的書信時,信中的行楷書體增加了辨認難度,加上書信破損比較嚴重,難以辨認的字恰好處在折痕處,很難判斷。團隊成員隻推測出那是提手旁,并且是一個動詞。于是,他們找了很多提手旁的動詞一一比對,多方考證,又根據上下文語境,填入逆推,并向專家求教,才最終确定那句話即“拆讀來函”。

更難的是要了解書信背後的故事和寫信人的全貌。宋沅泊說,解一封信要花費大量的時間,為了權威準确,還不能輕易引用網絡搜索的内容。為此,她除了泡在學校圖書館翻黨史、地方志等資料,查找知網,請教校内外的專家,還借來多個高校的線上圖書館賬号尋找資料。

在解讀徐向前元帥夫人黃傑的一封信時,宋沅泊連續熬了幾個晚上,“到了十點多很困倦時,我就聽一聽《鋼鐵洪流進行曲》,立馬又有勁了。”宋沅泊說,解信的過程不容易,但能收獲和革命前輩“神交”的幸福感。比如,因為這封信,她第一次詳細了解到黃傑和徐向前的革命愛情,在讀到他們在河邊散步的情節時,曆史畫面仿佛就在眼前。

除了廣泛查找資料,也進行了廣泛的實地探訪,親身感受書信背後的曆史。在麻城尋找周希漢将軍的故居途中,他們因為人生路不熟而迷路,在蜿蜒的山路上兜兜轉轉兩個多小時;在紅安走訪革命烈士後代時,他們聽當地老人用方言驕傲地唱起,“小小黃安,人人好漢;銅鑼一響,四十八萬;男将打仗,女将送飯……”

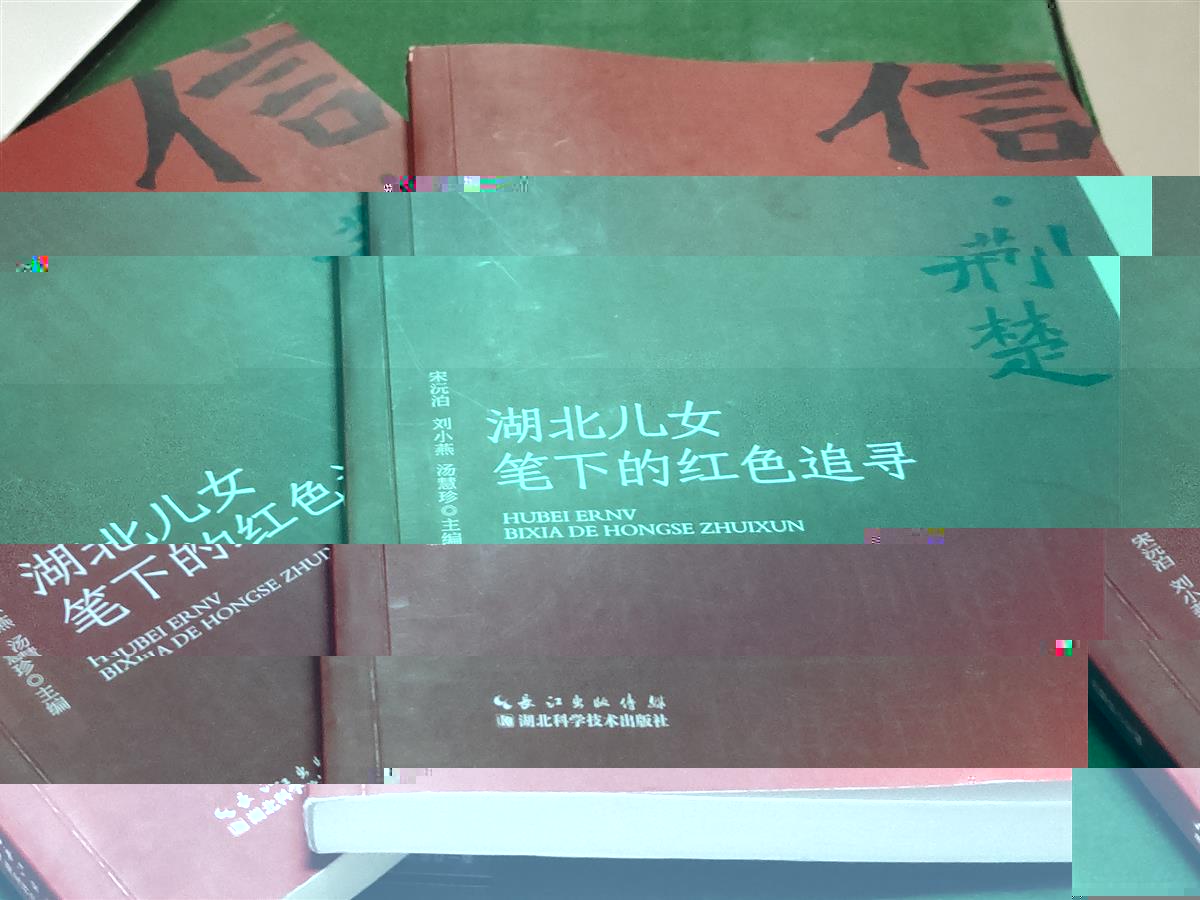

正是因為這樣,團隊正式出版了20萬字的紅色書信研究著作《信·荊楚——湖北兒女筆下的紅色追尋》和一萬五千餘字的調研報告,每一個字都飽含深情。

武漢大學教授丁俊萍為《信·荊楚——湖北兒女筆下的紅色追尋》作序中寫道:“本書輯錄聞一多、恽代英、董必武等近60位湖北英烈具有典型代表意義的書信,輔以烈士生平簡介和感人事例介紹,展現了不同曆史時期每位烈士個體的人生經曆和心路曆程。翻開一封封書信,我們仿佛穿越時空,見到了他們堅毅面孔下豐富的内在情感和個性表達。”

傳信,讓最生動教材影響更多人

紅色書信是進行理想信念教育最生動、最有說服力的教材。

團隊成員高思睿說:“我們不隻是簡單地整理信件内容,更想讓紅色書信背後承擔的情感被看見,被傳承下去,想讓紅色書信的主人作為一個具體的、有靈魂的人被看見。通過人物讀懂曆史,透過書信品味荊楚。”

劉小燕介紹,為了讓更多的人聽到這些書信中的紅色聲音,“信·荊楚”團隊走進了國家一流本科課程“生命長江”,走進了48所中學開展讀信分享會,走進了基層社區、農家院落。目前,團隊共開展了“唱讀講傳”活動60餘次,受衆4000餘人,他們還利用實習機會把紅色書信帶進了多所學校的思政課堂。

讓她感受頗深的是,今年在永利6774app手机版官网舉行的荊州市中小學黨組織書記培訓班上,在黨史課環節,學院沒有邀請專家,而是讓“信·荊楚”團隊的大學生們帶着紅色書信走上講台,變身“導師”。“一個半小時的分享過程中,我看到台下很多人都熱淚盈眶。課後,這些校領導們都反應熱烈,有人說沒想到黨史課還能這麼上,有人說這是一堂最生動的黨課,還有人留言說‘今天我破防了’。”劉小燕說。

湖北知名黨史研究專家、湖北大學教授田子渝對團隊工作給予高度肯定:“本項目從‘小切口’反映‘大主題’和‘主旋律’,使黨史在‘讀’起來、‘聽’起來中更顯溫度,更見深度,更有力度,為黨史學習教育常态化、長效化提供了鮮活的素材。”

“團隊三年堅守收獲了累累碩果,此次獲獎前曾獲評‘中南聯盟’導航杯我的勞動課大賽一等獎,2023年暑期‘三下鄉’社會實踐省級示範團隊,獲批省市研究課題兩項……”劉小燕表示,團隊今後将繼續采用“1+X”模式“傳信”。“1”即每兩年一本書;“X”即各類活動,包括建一個湖北省紅色書信陳列館;出一堂課,進黨政幹部培訓課堂和中小學課堂;開一門課,即《書信中的湖北精神》,定位為第二門校本思政公選課;辦一個電視欄目;創一個品牌活動,在讀書分享會上誦讀、演繹紅色書信等等。

團隊成員于潇浚還表示,希望有一天能促成湖北建立專門的荊楚紅色書信電子資源庫,讓這些寶貴的紅色資源能夠永久留存,能夠影響更多的人。

(圖片由受訪者提供)

https://jms.ctdsb.net/jmythshare/#/news_detail?contentType=5&contentId=1952291&cId=0&tencentShare=1責任編輯:葉曉英